前回記事ではTYPE-Cの構造的な概略について説明しました。それでは、パソコンの仕様表記ではどの様になっているか、例を挙げてみていきましょう。

パソコンでの表記例

TYPE-Cはコレといった仕様が決められておらず、どの様な機能を実装するかはパソコンメーカーに依存することは前回説明した通りです。パソコンを選ぶ際には必ず仕様表を確認して、TYPE-Cに所望の機能が備わっているか確認しましょう。

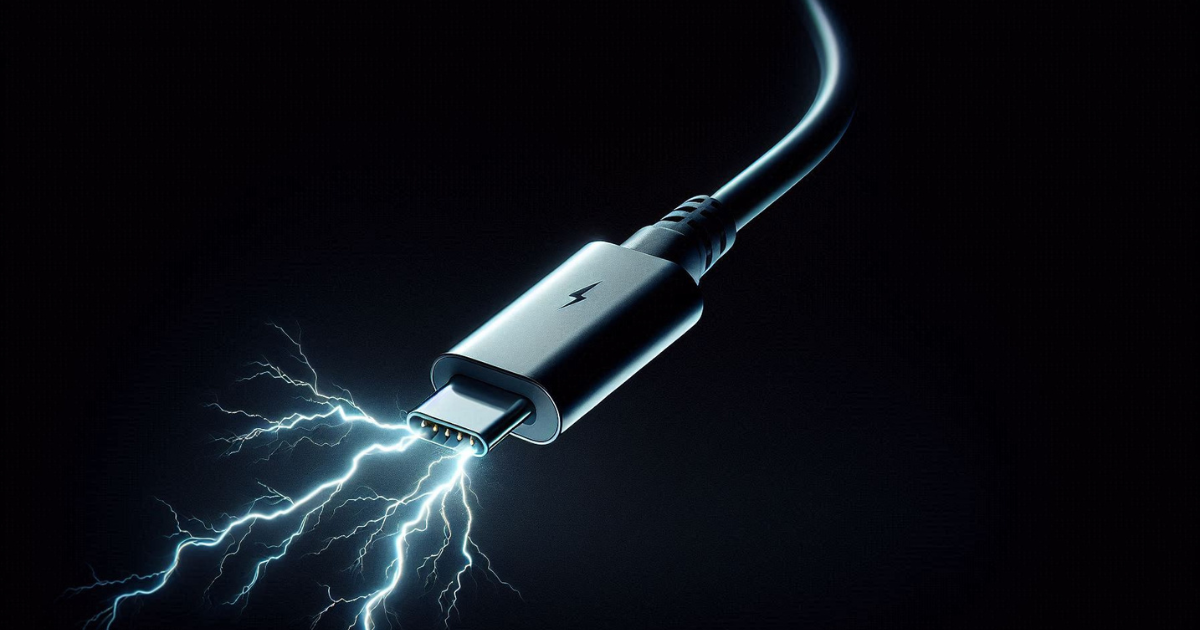

- 某パソコンメーカの仕様表記

このパソコンは2種類のUSBポートが搭載されています。それぞれ見ていきましょう。

USB3.0 (5Gbps)USB3.0 (5Gbps) = USB3.2 Gen1です。

このUSB3.2 Gen1に対応するUSBポートが4ポート搭載しており、そのうちの1個にTYPE-Cポートが使われていることが判ります。この注釈 ※14には次の様な記載がありました。

※14 Type-C端子は画像出力に非対応となります。

この注釈から、このTYPE-Cポートは画像出力ができない、通常のUSB3.2 Gen1ポートとして動作する事を意味しています。

USB3.1 (10Gbps)USB3.1 (10Gbps) = USB3.2 Gen2です。

このポートはTYPE-Cとして1個だけ搭載している様です。USB PD入出力に対応し、画像出力にも対応している様ですね。注釈 ※15を見てみましょう。

※15 100W以上を出力可能なUSB Power Delivery対応機器からの入力に対応しています。また、パソコン本体からUSB Power Delivery対応機器へ最大15Wの出力に対応しています。すべての対応機器の動作を保証するものではありません。各Type-C端子はDisplayPort Alt mode に対応しています。

ちょっと長文ですが、この意味を解説します。

このTYPE-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格に対応しており、自分に対する充電と周辺機器に対する給電が行える双方向の電力供給が出来る事を示しており、充電する場合は100W以上の容量を持つACアダプタ等が必要、逆に外部機器へは最大15Wまでの給電が可能という意味です。

また、画像出力はDisplayPort Alt modeに対応していることを示しています。

ここで、USB Power Delivery (USB PD) と DisplayPort Alt modeという2つのワードが出てきましたが、これらの機能について少しだけ説明します。

- USB Power Delivery (USB PD)

-

前回記事でも紹介した通り、TYPE-Cには電力をやりとりするVBUSという電力線があります。TYPE-Cケーブルが接続されると最初に5Vの電圧出力を行います。相手がUSB PDに対応している機器の場合、前回説明したCC信号を使い、必要な電力のやりとりを行います。

例えば、27Wまでの給電が可能なACアダプタとパソコンを接続した時、次の様なやりとりを行います。

ACアダプタ

僕は給電できるのだけど、必要なら

次の電圧と電流から選んでほしい。

5V/3A, 9V/3Aの2種類だけど。パソコン

ありがとう。それでは9V/3Aでお願いします。ACアダプタ

了解。ではVBUSの電圧を9Vまで上げるね。ACアダプタ

9Vに上がったよ!好きに使ってね。この様なやりとりを行います。

この例はACアダプタ側からパソコンに対して給電している例ですが、パソコンから周辺機器に給電する場合も同じやりとりを行います。この時に受電側(この例ではパソコン側)は、必ず要求した電力を上限として充電や動作をするルールになっています。仮に要求した以上の電力を消費してしまう様なことがあれば、給電側は危険と判断してすぐに給電を停止します。

また、この例のACアダプタでは最大27Wなので、最初に登場した100Wを必要とするパソコンには給電できません。仮に装着した場合、上の吹き出しのやりとりの中でパソコン側が諦めてしまうので、以降の給電が行われません。

- DisplayPort Alt mode

-

DisplayPort Alt mode (正確にはAlternate mode) はUSB3.2を通すための高速信号を、DisplayPortという映像信号に代替(Alternate)する動作モードです。Alternate modeはDisplayPort以外にも、HDMIなどにも代替できる様にはなっていますが、殆どの利用形態はDisplayPortで利用されています。

動作の仕組みとしては、先に説明したUSB PDの通信の中で行います。TYPE-Cポートにディスプレイを接続するとCC信号でそれを自動的に認識します。パソコンのTYPE-Cコネクタの前段には、USB3.2とDisplayPortを切り替えるためのクロスバースイッチと呼ばれる半導体が入っており、CC信号の通信結果に応じてDisplayPort側に信号を切替えます。

この仕組みとUSB PDと組み合わせることで、TYPE-Cケーブル一本でディスプレイに画像を表示させることができます。なお、TYPE-CケーブルでもUSB2.0にしか対応していないケーブルの場合、USB3.2の通り道である高速信号線が存在していませんので、パソコンがAlt modeに対応していても動作しない事に注意が必要です。

USB4とThunderbolt

TYPE-Cポートの仕様の中には、USB4やThunderboltといったインタフェースに対応している場合があります。

USB4は、Thunderbolt3をベースに規格が作られており事実上は同じ物です。Thunderbolt自体はインテル社の技術ですが、その後もバージョンアップを重ねており、現在ではThunderbolt4や5といった規格に発展しています。

USB4やThunderboltは通信速度が高速なだけではなく、これまでのUSB3.2とは全く異なる方法で通信を行います。USB3.2やDisplayPortはそのものが必要な情報を伝えるための信号でした。USB4では接続先がUSB4に対応していると認識したら、接続先との間にUSB4というトンネルを作り、そのトンネルの中に必要な情報を通します。

このトンネルを使ってUSB3.2やDisplayPort、更には本来パソコン側だけに閉じて存在していたPCI-Expressなどの拡張機能用の通信を通す事ができ、更にそれらを時間的に並列に通すことができるため、様々な高速通信をほぼ同時にやりとりする事ができます。

パソコンと接続機器に搭載しているUSB4コントローラは、そのトンネルから送信されてきた通信を元の形の信号に取り出すといった仕組みで通信をおこないます。

なお、接続した相手がUSB4やThunderboltに対応していない場合は、USB3.2のDisplayPort Alt modeで動作させる事になっていますので、対応機器でなくてもTYPE-Cとしてはこれまで通り動作します。

TYPE-Cは奥深い

2回に渡ってTYPE-Cについて説明してきました。少し難しい言葉が出てきて記事を読むのが辛かったかもしれませんがご容赦ください。TYPE-C技術の発展は目を見張るものがありますが、どんどん使いやすい物になっていく反面、裏では複雑な処理が行われている事が何となくでも感じられたでしょうか。

前回の記事で最初に書いた通り、TYPE-Cは出来る事が多い反面、一般消費者が戸惑う結果になっています。これを奥深いなどと言っては怒られますが、技術的には非常によく考えられている規格ですので、興味があればより深く調べてみると面白いのではないかと思います。