前回、NASでiSCSIを構成した時の速度調査を行ってみたが、やはりネットワーク速度がボトルネックになっている可能性が見えてきた。これを高速にすればNASへのアクセス速度もウンと改善されるのではないかという期待も。

今回QNAPの10GbE NICを入手し、NASに装着して再計測を行ってみた。

QNAP TS-253Dだからこそ性能が発揮される

QNAP TS-253DはPCI Express Gen2 (x4)スロットを搭載している。今回購入したNICもx4対応。

前機種であるTS-253Beも同じくGen2のスロットは搭載されているもののレーン数はx2だ。Gen2は1レーンあたりの物理層速度が5Gbpsだが、有効帯域(正味のデータのやりとりに使える速度)は4Gbpsとなる。

このためレーン数x2では8Gbpsが上限となる。ここに10GbEのNICを装着した場合、PCI-Eスロットがボトルネックとなる恐れがある。(厳密に言えば10GbEもオーバーヘッドがあるが。)

従ってx4レーンのスロットを持つTS-253Dはボトルネック無く10GbEの通信が期待出来るのだ。

10GbE NICを組み込んでみる

早速入手したNICを組み込んでみる。とりあえず物はこんな感じ。

筐体カバーを外して↓のPCI-Eスロットに装着。

左のコネクタが増設したコネクタ部分。完成。

さっそく速度測定

測定環境は前回の記事と同じハードウェア環境を準備し、PCのX540-T1を10Gbpsに設定。今回10GbEのNICを装着したNASはスイッチの10GbEポートに接続した。これでPC、スイッチ、NAS全て10Gbpsの状態となった。測定は前回同様にSMBとiSCSIの両方で実施した。

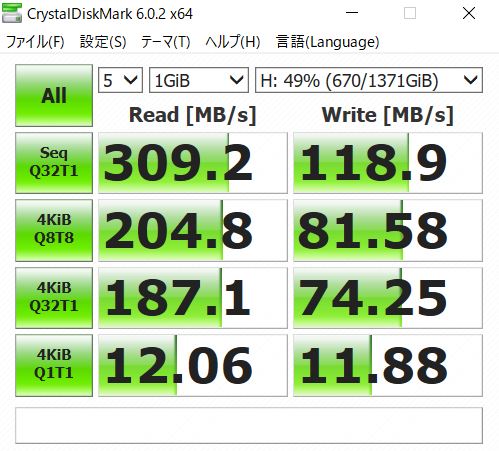

まずは参考までに前回測定した2.5Gbpsでの結果を再度掲載する。

- 再掲:PC-NAS間のアクセス速度 2.5Gbps (SMB)

-

- 再掲:PC-NAS間のアクセス速度 2.5Gbps (iSCSI)

-

前記事でも書いたが、シーケンシャルリードが309MB/s = 2.472Gbpsであるので、ほぼPCとNAS間の通信速度である2.5Gbpsの上限に達している。では10Gbps化したNASではどうか?

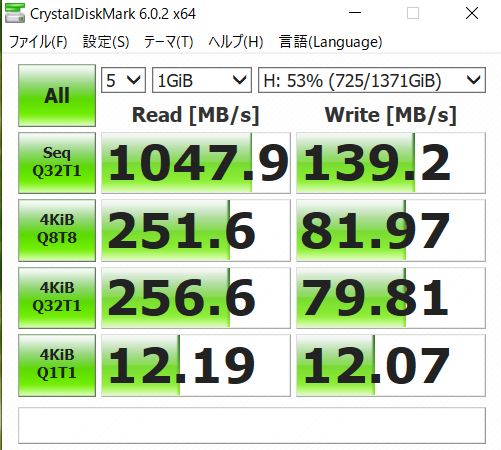

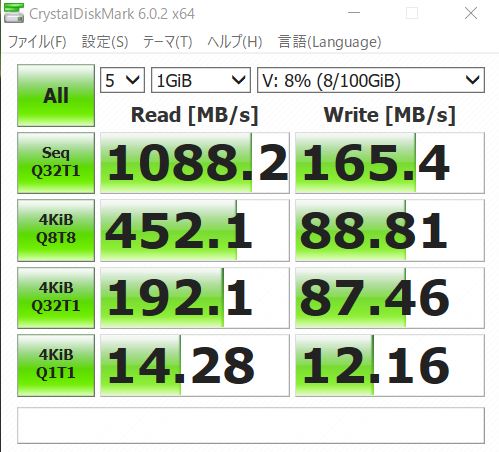

- PC-NAS間のアクセス速度 10Gbps (SMB)

-

- PC-NAS間のアクセス速度 10Gbps (iSCSI)

-

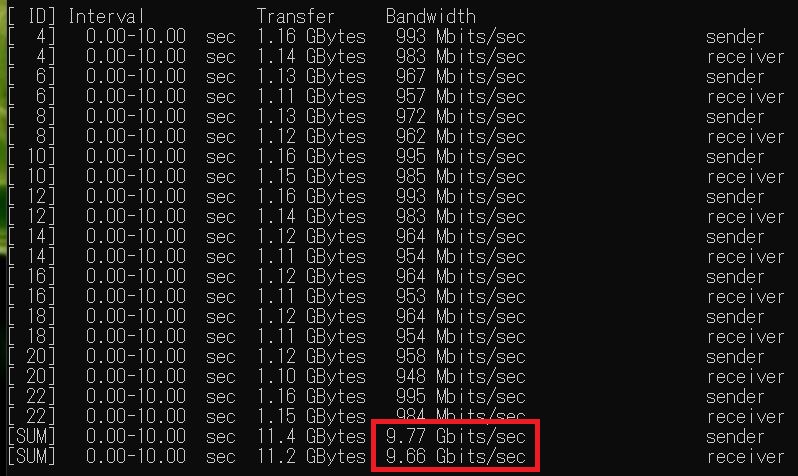

シーケンシャルリードは1GB/sを越え爆速。iSCSIのシーケンシャルリード1,088MB/sは約8.7Gbpsに相当する。一方でNASにiperf3サーバを設置して純粋な通信速度を測定すると約9.7Gbpsの結果が出ていることから、ここまで来ると通信速度がボトルネックになっていることは無さそうだ。

全般的にリード性能は大幅に向上している。一方でライト性能も全体的な速度向上は見られるものの、リードほどの速度向上は無い。NAS内蔵のハードディスク側に速度が引っ張られている可能性があるが、これだけの速度が出ていればローカルストレージと比較しても申し分がないだろう。

NAS側にiperf3サーバを起動させ上記構成で測定。約9.7Gbps出ていることを確認。

もっと高速にするには

10Gbps化することでNASのアクセス速度が劇的に向上することが判った。その一方で更に高速化するためにディスク性能を上げることが一つの解かも、ということに気がついた。

これまでNASは所詮ネットワーク越しのストレージで、ハードディスク性能がいくら高速でも意味が無いと勝手な思い込みをしていたが、上記の結果からネットワークの制約が排除された中では、PCを高速化するのと同じ様に、NASに内蔵しているストレージの高速化が速度向上の鍵となってくると想像できる。

となるとSSDも視野に入ってくるのだが、我が家でのNASの目的は大容量の写真や音楽を格納するのが主目的だから、速度向上のためとしても低容量のSSDを採用するのでは本末転倒なのだけど。