自作パソコンをやっているとよく聞く相性問題。せっかく買ったパーツも動作しなければショップに返品交渉するのだけど、店員と話しているとこのワードを伝家の宝刀の様に持ち出される。更には相性が合わないことを前提とした、相性保証という名の有償オプションを勧めてきたりだが、そもそも相性問題って何だ?という話。

自作PCの宿命

ご存知の通り、自作PCはユーザが自分の好きなパーツを買い集め、組み立てていく。そして組み上がった後、最初に電源を入れる瞬間は緊張し、BIOS起動画面が表示された瞬間にそれが安堵と喜びに変わる。自作をやる方なら何度も経験しているはずだ。

その一方で、電源を入れても画面に何も表示されず、思わず焦ってしまう事も少なくない。気を取り直して調べた結果、ある購入パーツが原因であることを突き止める。急いでそのパーツを購入したショップへ持ち込むが、そこでは正常に動いている。そして店員から一言「相性問題ですね」と。

繰り返しになるが、メーカが販売する完成品パソコンと異なり、自作PCは様々なメーカのパーツを組み合わせて作る。だからこそ世界に1台だけのオリジナルマシンが出来上がるのだが、当然ながらパソコン全体としての品質や安定性は誰も保証してくれない、つまり相性問題は自作PCの宿命なのだ。

相性問題はなぜ起きるのか

前置きが長くなったが、そもそも相性問題と呼ばれる不具合はなぜ起きるのか。

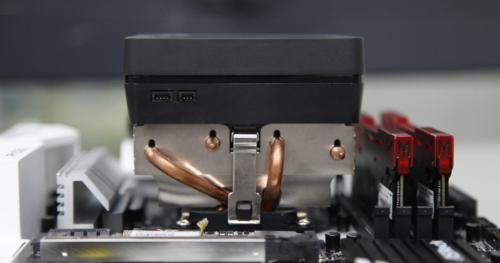

マザーボードで言うと、例えばメモリ(DIMM)、PCI-Expressなど主に自作PCでユーザが拡張を行うインターフェースは規格団体によりその仕様が決められている。つまり、マザーボード側はこうあるべき、拡張カード側もこの様な仕様で設計すべきというルールが決まっている。この仕様は規格団体が公開しており、各メーカはそれに基づいて商品を開発する。

マザーボードからすると、どのメーカのどの様な拡張カードが挿さるかは分からない。拡張カードから見ればその逆だ。お互いに何が接続され、何に接続されるか分からないものの、とりあえず規格に忠実に設計しておけば接続相手がどの様な物でも互いに正しく動作するはずだという考え方だ。これはUSBやHDMIの様な外部インタフェースも同じ。

逆に言えば、相性問題はこの規格から外れて設計された物との組み合わせで発生する。つまり拡張する側とされる側のいずれかが規格を守っていないケースで、問題を起こす多くの場合は設計検証が甘いか、見よう見まねで作ってみて何も検証しないまま発売に踏み切った様な商品が殆どだ。

タチが悪いのは、マザーボード側に設計的なマージン(多少おかしな通信でも正常に受信できてしまう余裕度)がある場合には、規格を守っていない物を接続しても動作してしまう。だから、先のショップがその様なマザーボードを使って動作確認していたとしたら、本当は粗悪品なのに相性問題で片付けられてしまう事もある。

相性問題を回避するには

結局のところ、きちんと規格に沿って開発された物どうしでは相性問題など発生しない。ではそれを消費者がどの様に判断するかというとなかなか難しいが、ひとつの方法としては商品にロゴが印刷されているかどうかを確認する。

PCI-ExpressやUSBなど商品にロゴマークがあるのにお気づきだろうか。これらのロゴは、正しく規格に沿って設計されているか試験機関によるテスト(コンプライアンステスト)を行い、それに合格した場合にロゴの使用が許される。この様な商品を選ぶことにより相性問題のリスクを回避できる可能性が高まる。

但し、ロゴ認証自体は強制ではなく、認証を取得していなくても、正しく自社で検証しているメーカの物は問題なく動作するし、逆にロゴを偽装している様な商品も存在するので、ロゴの有無だけで正確な判断が出来ない事実もある。よって、商品を選ぶ際は、業界で名の通ったメーカからロゴ付きの物を選ぶことも検討したい。

なお、本当にそのパーツが故障している場合は相性問題とは言わない。また、購入時に明らかに規格と異なるものを選んでしまい全く動作しない場合や性能が出せないケースも同様だ。この場合は仕様の確認不足と言わざるを得ないから、ちゃんと勉強してから買う様にしよう。

自分で検証してみる

電源を入れて動作しなかったら不具合パーツの特定に走るのも良いが、ある程度特定できたら、どの様な条件で問題が発生するのかというところまで、自分で検証してみることをお勧めする。

ショップにクレームを入れる時も発生条件をベースに再現試験をしてもらうと説得力があるだろうし、そうする事により自らの自作スキルも上がっていくはずだ。