最近、ゲームをするためにデスクトップパソコンを自作する方が増えている様ですね。それぞれ好きなパーツを買ってきて、ケースも煌びやかにドレスアップする等、自作の楽しいところは、世界に一台だけの自分専用のパソコンを作れる事に他なりません。あまり馴染みの無い方に向けて、自作パソコンの世界について紹介します。

個人がパソコンを作れるワケ

もう相当昔の話になりますが、それまでパソコンと言えば、コンピュータメーカや電機メーカが開発して販売することが普通でした。そもそも、まだWindowsも世の中に無かった時代、各社が独自の方式でハードウェアを開発し、激しい競争をしていました。今で言うと、AppleのMacの様な存在がいくつもあったイメージです。

そんな中、当時、巨大コンピュータメーカであったIBM社が、自社で開発していたパソコンのアーキテクチャ(内部構造)を公開したのです。そしてそれをベースにしたIBM互換機メーカが次々と生まれました。メーカは違っても内部構造に大きな違いがない事から、メモリやハードディスク、拡張カードなどの標準化が進み、その規格を基に部品を製造する業者も増えていくことで部品価格が下がり、パソコンの販売価格も急速に下がっていきました。

これにより、多くのメーカが価格競争から脱落を余儀なくされた一方、それらの個別部品を集めて、自分でパソコンを組み立てる者が現れました。これが自作パソコンの始まりです。

部品は全て規格化されているため、メーカの違う部品を互いに接続しても正しく動作する様になっていました。これにより、素人でも自分の好きなケースにマザーボードを組み付け、CPU、メモリ、ハードディスクや拡張カード等をプラモデルの様に装着し組み上げる事ができたのです。ドライバーが1本あれば完成させることができる気軽さもウケて、徐々に自作パソコン人気が高まっていきました。そして現在に至っています。

自作パソコンに必要な知識

パソコンを自分で作るといっても、普通にWindowsを動かすだけなら、特に難しい知識は必要ありません。但しそれぞれの部品の役割は大まかにでも知っておく必要があります。各部品の概要について説明します。

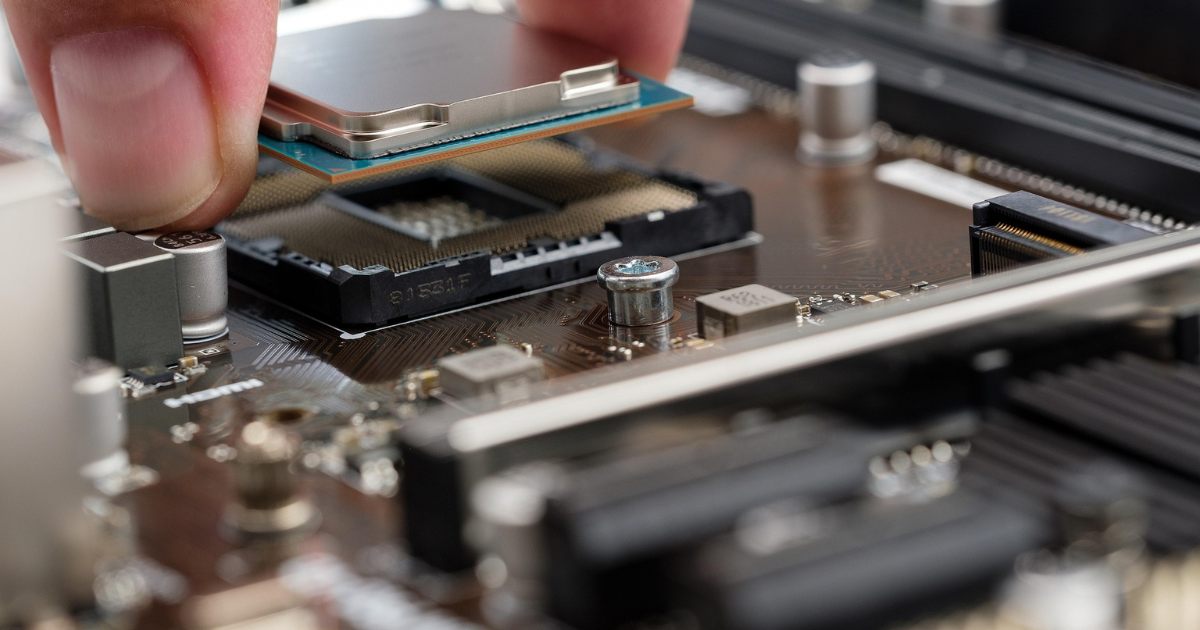

CPU

CPUはコンピュータの頭脳で、パソコンの全ての動作をコントロールします。CPUは高速であればあるほどパソコンは高速に動作します。現在、パソコン向けのCPUを作っている主力メーカはアメリカのインテル社とAMD社の2社です。それぞれ、インテル社はCore-xx、AMD社はRyzen-xxというブランドを付けて性能を競っています。最近スマホ向けCPUから参入したQualcommというメーカもありますが自作に利用できるCPUはリリースしていません。

メモリー (DIMM)

メモリーは情報を記憶する部品で大変重要な部品です。この記憶容量がパソコンの体感性能に大きな影響を及ぼします。CPUと同様に世代が進化しており、高速化と大容量化が進んでいます。また、各世代に応じて規格やスピードに種類があり、CPUとの組合わせを調べる必要があります。選定の際は注意が必要です。

HDD・SSD

機械的に動作するハードディスク(HDD)と、フラッシュメモリという半導体メモリで構成されたSSDがあります。共に電源を落としても内容が保持され、アプリやデータの格納庫的な目的で使います。

ハードディスクは大容量のデータが格納できる反面、機械的に動作することから、CPUから見るとその速度は天と地ほどの差があります。このため最近はSSDが主流になっていますが、SSDは容量に対する単価が高く、自作パソコンではハードディスクと組み合わせて使う例も多いです。

拡張カード

これは必要に応じて追加します。代表的な物はグラフィックスボードですが、その他にネットワークカードやビデオキャプチャカードなど、パソコンに特定の機能を追加したい場合に追加します。現在はPCI Expressというインタフェースにカードを差し込んで拡張します。

マザーボード

CPU、メモリ、HDD/SSD、拡張カードを接続するための母体となる基板で、チップセットと呼ばれるCPUをサポートするためのチップ(USBやPCI Expressなどを統括する機能)が搭載されています。このため、CPUとの組合わせがありますので購入時は対応するCPUを調べましょう。その他にも各部品を接続するためのコネクタ、電源供給するための電源回路など、パソコンを動作させるためのベースとなるものです。

ケース

マザーボードにCPUやメモリを装着したとして、それを剥き出しで使うわけにはいきませんから、それらを収める箱が必要になります。それがケースです。マザーボードの大きさ(ATXなどの規格)によってケースの大きさが決定します。自分の部屋にマッチしたデザインの物を選びたいですね。

電源ユニット

家庭用のAC100Vコンセントから、パソコンが動作するための直流電源に変換する役割の機器です。これも様々な物から選ぶことができますが、主に変換効率が良い物(無駄な電力を消費しない物)が良い電源と言えます。

無事組み立てた後は

組み立てたら電源を入れてみます。ディスプレイに何か文字が表示されれば無事動作しているという事になります。尚、この段階ではWindowsは起動しません、何故ならインストールしていないので。

不幸にも何も表示されない場合は、何かが間違っているか、部品不良、或いは部品の相性問題が発生しています。相性問題については以下の記事もご参考に。

ここまで起動出来ていれば、Windowsをインストールしていきます。市販のパソコンでは電源を入れた後、すぐにWindowsのセットアップ画面になりますが、自作パソコンの場合はまだHDDやSSDに何も入っていないので、セットアップ画面も表示されません。このため、真っ新な領域にWindowsをインストールしていく事から始めます。インストールできた後は、市販のパソコンと同じ様にセットアップします。

これで無事完了と言いたいところですが、マザーボード上の各機能を動かすために必要となるソフトウェア(デバイスドライバ)をWindowsへインストールする必要があります。インストールしなくても一見動作しているので必要ないと思われがちですが、マザーボードの機能に制限が掛かるため必ずセットアップする様にしましょう。デバイスドライバはマザーボードに添付されているセットアップDVDに入っています。またはマザーボードメーカーのWEBページからダウンロードしてセットアップします。これで完了です。

一度は作ってみましょうか

デスクトップパソコンは場所を取りますが、自作は一度やってみると結構楽しいです。限られた予算の中からどの部品に重心を置いてパーツを選ぶか、ケースや冷却ファンはどの様な物を選ぶかなど、考えている間だけでも楽しいものです。そして組み立てた後に電源を入れる瞬間の緊張感。ものづくりの原点ですね。

パソコンは電気屋さんで買う物という考えも間違いではありませんが、趣味として一度は試してみるのも悪くないかもしれません。いろいろ苦労する中で自分のパソコンスキルも上がるはずですから。