当たり前ですがノートパソコンは、どこに持ち出してもそれ単体で作業をする事ができます。でも自宅やオフィスで使う時は少し窮屈ですよね。外部にディスプレイを接続して使う方も多いと思いますが、2台以上のディスプレイを接続するためにはどうすれば良いのでしょう。

HDMIが1個しかない

ノートパソコンの外部に大きなディスプレイを繋いで使うと快適ですよね。こういう使い方を一度でも経験すると、もう元には戻れなくなります。

でも暫く使っていると、もう1画面大きなディスプレイが欲しいなって思う事はないでしょうか。つまりノートパソコンの画面を含めて3画面で表示したいって思うこと。又は大きなディスプレイを2画面ほしいという方も多いと思います。

その一方で、ノートパソコンの殆どはHDMIポート1個しか搭載していません。このため、多くの場合は1台のみの接続に留まっているのではないでしょうか。

解決策はある

そこで諦める必要はありません。大きく分けて解決策は2つあります。

- 解決策1:USBのディスプレイアダプタを使う

-

この方法はパソコンにUSBがあれば容易に実現できます。1台はパソコン側のHDMIに接続し、もう1台をUSB接続のHDMI変換アダプタを準備しそこに接続します。

因みに、アダプタの中にはUSBで接続されるGPUが内蔵されており、そこからHDMIを出力させる仕組みです。この為、Windowsからはこのアダプタが2個目のGPUとして認識されます。

この方式の場合、USB経由でCPUが描画データを常に送出する必要があるため、パソコンのCPU使用率が増加する傾向があります。

リンク更にもう1画面追加したい場合はHDMIが2個付いている物もあります。

-

リンク

- 解決策2:TYPE-Cのディスプレイアダプタを使う

-

薄型ノートパソコンではUSBポートが搭載されていない物もあります。この場合、USBで接続するディスプレイアダプタは利用できません。でも代わりに搭載されているTYPE-Cを使ってディスプレイを拡張できます。

TYPE-Cのディスプレイアダプタの場合は2通りの方式があります。1つはTYPE-Cポートに内蔵されているUSB信号を使い、アダプタ内部でHDMIに変換する物です。これは内部方式として解決策1と変わりません。

リンクこちらも、HDMIが2個付きの物もあります。

リンク -

なお、USBの記事にも書いた通りTYPE-CにはAlternate Modeというモードがあります。これはTYPE-CポートのUSB信号を利用せず、USB信号をDisplayPortという標準的な映像出力信号に切り替えるモードです。これに対応したアダプタを接続すると自動的にAlternate Modeで動作します。但しAlternate Modeはオプションなので、お使いのパソコンが対応しているとは限りませんが、対応している場合はこの様なアダプタを利用することをお勧めします。

その理由は、DisplayPortはパソコン内部のGPUで生成される映像信号です。つまり電気的にはパソコンに搭載されているHDMIやDisplayPortコネクタと同じレベルで動作します。一方、USBから変換するアダプタの場合は、アダプタに内蔵されているHDMI変換チップを疑似的なGPUに見立て、USB経由で画像を圧縮して映像を転送します。このGPUを疑似化する処理やUSBを制御するのは全てCPUの仕事ですので、CPUの使用率がどうしても上がってしまうのです。このため、CPU性能が低いパソコンでは結果的にパソコン全体の性能が下がってしまう場合があります。

補足:TYPE-Cが1つしか無い時の解決策-

TYPE-Cが1つしか付いていない様なパソコンもありますよね。しかもそのTYPE-Cは充電ポートも兼ねている様な場合は、画面を拡張して使用している間は充電ができません。これでは少し困りますよね。

この場合は、HDMIとTYPE-C充電ポートなどが一体になったアダプタを使うという手もあります。しかもUSB TYPE-Aポートや有線LANポートなども搭載されている物もあります。なおパソコン側がUSB4やThunderboltに対応している必要があります。

リンク

じっくり使うならデスクトップも検討

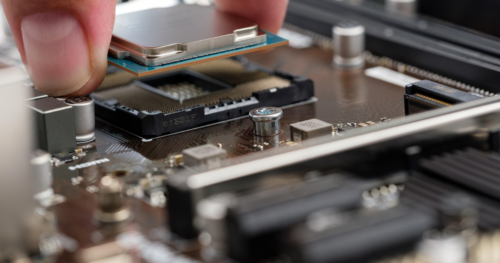

ノートパソコンを買っても、殆ど持ち出さずに、据え置きで使うという方は、思い切ってデスクトップパソコンを購入してグラフィックスカードを接続するのも良いと思います。

グラフィックス機能についての記事で記載したとおり、ノートパソコンは画像を処理するための機能がどうしても弱く、複数のディスプレイを接続するとパソコンのメインメモリーを圧迫してしまう傾向にあります。グラフィックスカードには複数のHDMIやDisplayPortの端子も備えてありますし、画像専用のメモリーも搭載している事でより高速に処理ができます。パソコンの使い方に併せて、ご自宅で使うパソコン環境を見直していくのがよいでしょう。