最近ミニPCの市場が賑やかだ。主に中華製だが、どのメーカも素晴らしいハードウェアを安価な価格で提供しているのが特徴。そのスペックでどうしてその価格が実現できるのかって思っていたりするが、とにかく元気なメーカばかり。

ミニPCの拡張性

そんなミニPCにも欠点がある、それは拡張性だ。もちろんノートパソコンと同じ程度のインターフェイスは持っている。

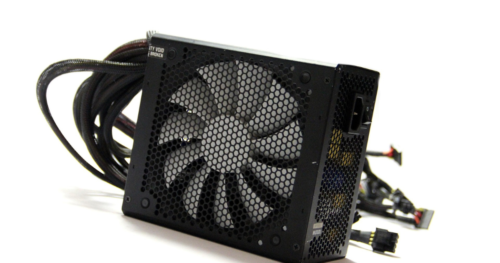

例えばUSBやHDMI、LANポート、WiFi、TYPE-Cなどだ。だがデスクトップPCでは普通に存在するI/O拡張、つまりPCI Express(PCI-E)のスロットが無い。

お弁当箱サイズのミニPCだから、デスクトップPC用のスタンダードなPCI-Eスロットを搭載するスペースもないし、無理やり実装してもそこに拡張カードを挿すイメージは沸かない。

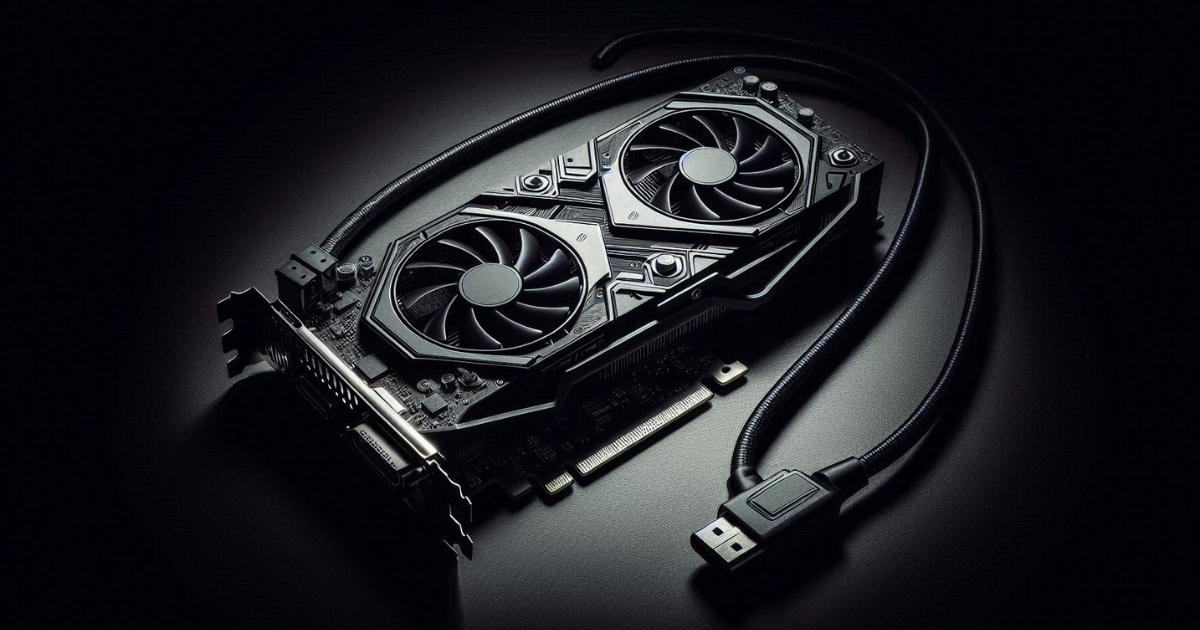

ミニPCといっても性能は非常に高い物が多く、いま使っているタワー型デスクトップPCから、こちらをメインパソコンとして乗り換えようと考える方も多いと思う。しかし、今まで使っていたグラボや拡張カード類が使えなくなることがネックで二の足を踏んでいるという方もいるはずだ。

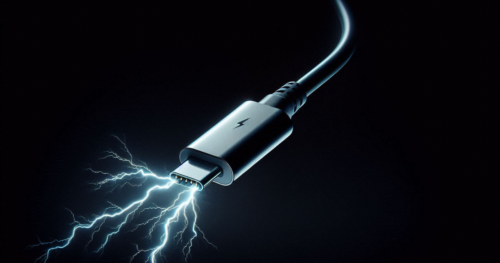

Thunderboltという解決策

ミニPCの多くはTYPE-Cポートを搭載している。これらのポートはThunderboltに対応しているケースが多いが、その特徴の1つに接続先の間でPCI-Eを伝送できる機能がある。

最近はノートPCで外付けのグラボを利用するためのケースが販売されているが、これを利用するのもミニPCでPCI-Eの拡張カードを使う解決策の1つだ。

但し、Thunderbolt経由でPCI-Eを伝送する場合はレーン数がx4レーンに限定されるため、x16レーンのPCI-Eスロットを持っていても通信帯域に制限が掛かってしまうのと、PCI-Eに変換するためのブリッジチップによりオーバーヘッドが生じる。この為、特にグラボを装着した場合のパフォーマンスはPCI-Eに直結する場合に比べて低下する傾向にある。

OculinkはPCI-Eそのもの

前置きが長くなったが、ミニPCの中にはOculinkというインタフェースが搭載されている物がある。これはマザーボード上のPCI-Eをそのままコネクタに引き出し、専用ケーブルで外部機器と接続できる様にした物で、PCIの規格団体であるPCI-SIGが規格化しているインタフェースだ。

これもレーン数はx4レーンとなるが、接続先にブリッジチップが不要なので、その分のオーバヘッドも発生せずネイディブなPCI-Eの通信が行えるのが特徴だ。別の言い方をすれば、デスクトップPCのPCI-E拡張スロットをそのままケーブルに引き出して接続するイメージで考えてもらえば良い。

Oculinkの注意点

うまく使えば、性能を引き出せるOculinkだが、PCI-Expressをそのまま引き出している事による注意点もある。

PCI Express

PCI ExpressのベースとなるPCIアーキテクチャはインテル系のPCにとって基幹的な仕組みだ。言わば電車の路線網に相当する重要な機能になる。

なお、PCIと聞くと拡張スロットを思い出す方が多いと思うが、今回の話題であるOculinkも同様に、拡張インターフェイスはPCIの一部の機能に過ぎない。

Thunderboltや、USB、SATAなどの各種I/OコントローラもCPUから見ると論理的にPCIに接続されている。つまりPCの機能を司る殆どのI/Oは、PCIという路線網を使ってアクセスされるのだ。

例えばUSBの場合、通信中にケーブルを抜いても、抜かれたという状態をPCI経由でOSに通知するだけだし、ホストから見た時にUSBコントローラは単なるPCIデバイスでしかない。PCIの配下にあるUSBコントローラに何らかの障害が出ても、それは単なるイベントとしてホストに通知するだけでそのまま機能を継続する。PCIという路線網において、USBという駅前広場で事故や事件が起きても、電車が止まることは無いのと同じことだ。

一方で、PCI-Eの拡張スロットはPCIそのものであり、不安定な動作をすると途端にPC全体が誤動作を起こす。OS起動後にデバイスを抜き差ししたり、通信が途絶えることは基本的には許されない。電車の例で言うと、線路が曲がって電車が動けなくなったり、駅舎が火事になって乗客が乗り降りできなくなる事に相当する。

ケーブルを使うOculink

PCI-Eは非常に高速な信号であるのと同時に、信号電圧も非常に小さいことから、その信号伝送路は特別な電気的な配慮を行なうのが普通だ。

一方、Oculinkはケーブルで伝送する。ケーブルは電気的にきちんと設計されていたとしても、その長さに応じてどうしても信号が劣化(減衰)するのと、外部からのノイズを受けやすい。ここにPCI-Eの様な重要な信号を通すのだから少しリスクのある通信手段なのだ。

従って、OculinkからPCI-Eに変換する商品を利用する際は、必ずケーブルは添付されてきたものを利用する。ケーブルを改造しない、そもそもその商品が信頼のおけるメーカかなどを配慮する様にしたい。

今後の普及に期待

Oculinkはまだまだ搭載例が少ないこともありマイナーな存在だが、個人的にはグラボを外部で接続する場合はオススメしたい方法だし、10GbEのNICやビデオキャプチャーカードなどPCI-Eの拡張カードで優れた物が多くある。

実はPCI-Eをケーブルで通す規格はこの他にもいくつか存在しており、サーバー機器ではOculinkよりもそちらの方がメジャーになっている事実もある。この為、いまひとつ盛り上がりに欠けている感があるものの、PCレベルでの手段としてはコスト的にも実現しやすいソリューションだ。ミニPCでの搭載も少しづつ増えているので今後の普及に期待したい。