iPhoneにも搭載される様になって久しいTYPE-C。最近はパソコンにも搭載される様になってきましたね。名前は聞いた事があるけど、なかなかムズいなって方も多いと思います。最新技術を追っかけているギークな方もTYPE-Cはって方もいるでしょう。

最近は仕事でTYPE-C周りを設計する事が多くなってきたので、今回はこのテーマで2回に分けて解説していきますね。

TYPE-Cは曖昧な規格

初めに言っておくと、厳密に全てのTYPE-Cはこうあるべきという仕様はありません。正確に言うとコネクタの規格や電気的な規格はUSBの規格団体で決められています。ただその物理的なコネクタにどんな機能を持たせなければいけないか、という事が明確に決められていないのです。

もう少し言うと、規格書ではTYPE-Cのフル機能はこうあるべきだけどそれはマストではなく、最低でもこの機能を持たせなさいよっていう緩い感じになってます。

例を挙げると、TYPE-CにはUSB3.2を通すための信号ピンがあります。でも、iPhone15に添付されているTYPE-CケーブルはUSB2.0にしか対応していません。それでも規格上は良いことになっています。

この規格の緩さが世の中を混乱させる原因になっています。USB2.0やUSB3.2はコネクタにはこの信号を割り当てるっていうルールがありました。TYPE-Cは出来る事が多すぎるため、最大仕様を規格として定義するとそれを実現するためのコストが大きくなり過ぎて、TYPE-Cの普及を阻害すると規格団体が懸念したのではと想像しています。

TYPE-C以前のUSBとは

TYPE-CにはUSB3.2を通すためのピンがあると書きました。でもよくご存知の方は、そもそもUSB3.2ってTYPE-Aコネクタではなかったかな?と疑問に思われるはずです。その通りです。USBはUSB3.0あたりから訳が分からなくなってきましたが、関連記事に整理していますので、気になる方はこちらもご覧ください。

最も基本的なピンアサイン

どの様なインタフェースも規格で決められたものであれば、コネクタの各端子にどの様な信号を通すべきかが決められています。これをピンアサインといいます。

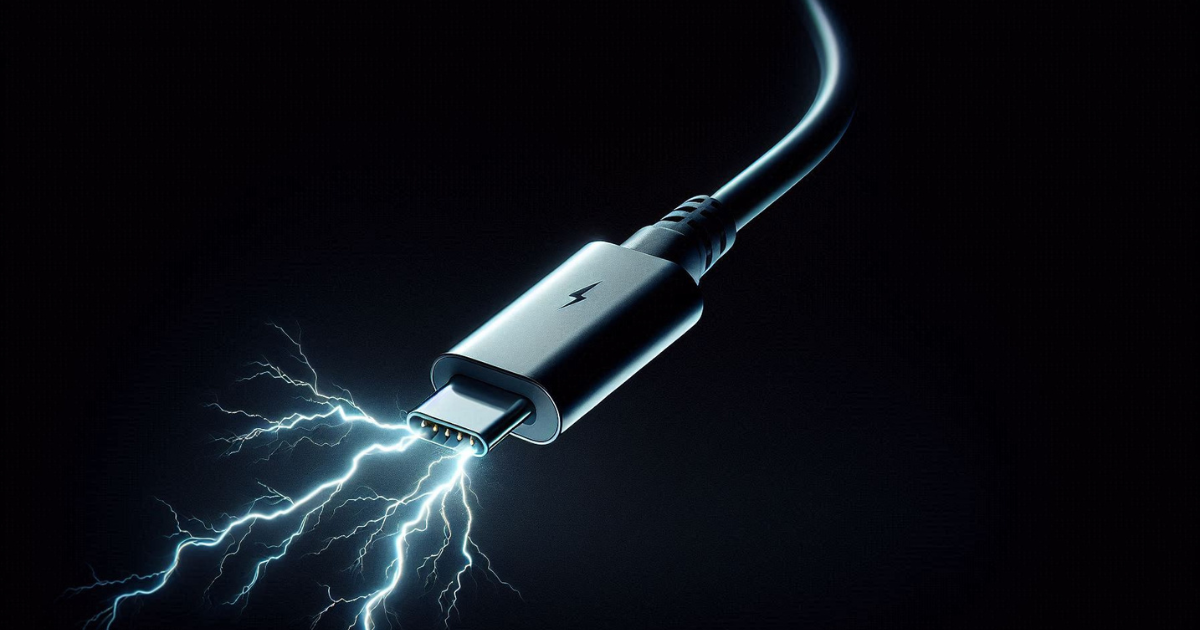

- パソコン側のTYPE-Cピンアサイン

-

以下が標準的なTYPE-Cのピンアサインです。パソコンのTYPE-Cポートを正面から見た時に、この様な順番で信号が並んでいます。先にも書いた通り、TYPE-Cはこの全ての信号が必要になる訳ではありません。

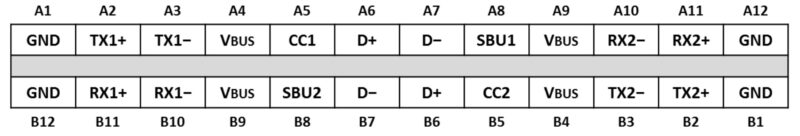

- ケーブル側のTYPE-Cピンアサイン

-

以下が、フルスペックと呼ばれるTYPE-Cケーブル側のピンアサインです。ケーブルのコネクタを正面から見た時に、この様な順番で並んでいます。ケーブル側もこれら全ての信号が必要になる訳ではありません。

-

パソコンにこのケーブルを挿すと、例えば左上から2番目にあるA11番のRX2+という信号は、パソコン側コネクタの右上から2番目のA11番のRX2+に接続されます。

- 参考:ひっくり返しても動作するワケ

-

ここで、パソコン側のピンアサインをご覧ください。A1からA12の並びをひっくり返すとB1からB12までの並びと一致しています(信号名に振られた1と2の違いはありますが同じ機能の信号です)。

ご存知の通り、TYPE-Cはケーブルを表裏ひっくり返しても動作します。その仕組みは意外と単純で、この様にパソコン側でコネクタ内の信号がひっくり返っているだけです。先の例では、ケーブルを表向きで挿すとA11番同士で接続され、裏向きで挿すとB11番に接続されるという仕組みです。

但し、パソコン内部では表と裏でどちらが挿されたかを判別して信号を切り替える必要があります。先の例ではRX2+信号をA11番とB11番のどちらに通すべきか判別しなくてはなりません。そこでケーブル側のA5番にあるCCという信号を使います。このCCがパソコン側のCC1(A5番)と接続されたら表、CC2(B5番)と接続されたら裏と判断します。

各信号の説明

先にも書いた通り、TYPE-Cは全ての信号に対応する必要はありませんが、最低限必要な信号はあります。それぞれに分けて信号の機能について説明します。分かりやすくするためにケーブル側の端子で説明していきますね。

- VBUS

-

これは信号というか電源なのですが、TYPE-Cの接続機器に給電するための電源です。標準的には5Vの電圧出力がサポートされますが、より大きな電力を給電できる様にする場合もあります。この機能については別の記事で説明します。

- CC

-

Configuration Channelといいます。 この目的はケーブル挿入時の表裏の向きを判別するのに使う他に、接続先の機器やケーブルと通信して給電設定やインタフェースモードの設定等を行います。これもとても重要な信号ですので別の記事で詳しく説明します。

- GND

-

これも信号ではありませんが、グランドです。全ての電圧や信号の基準になり基本的に電圧は0Vです。

実際のところ、上記の信号だけではUSB通信は行えません。この様なケーブルは充電専用ケーブルと呼ばれる物になります。よく100均で売っているケーブルもこれに該当します。

通信も行えるいわゆる普通のケーブルは以下の信号が追加されています。

- D+ / D-

-

USB2.0の信号線です。TYPE-Cケーブルとして普通の用途(通信用途)で使う場合は、USB2.0は必ずサポートしなければなりません。USB3.2だけ通して、USB2.0を通さないというのは規格違反です。

- TXn+ / TXn- / RXn+ /RXn-

-

これらの信号は高速通信専用の信号線です。標準的にはUSB3.2の信号線として使われますが、通信モードを変更し様々な高速インタフェースを通す事が可能です。

- VCONN

-

TYPE-CケーブルはE-Markerと呼ばれるケーブル自身の素性を表すICや、リピータICと呼ばれる通信波形を整えるためのICを内蔵する場合があります。VCONNはそれらのICへ電源供給を担います。信号は先に説明したCC信号と排他になっており、パソコン側のCC1とCC2のうち、ケーブルのCCが接続されない方が自動的にVCONNとして構成されて機能します。

- SBU1/SBU2

-

これは、Sideband Useといい補助的な役割を持つ信号線です。普段の通信では使用しませんが、通信モードを変更した時にその補助として使われるための信号です。

TYPE-Cならではの特徴

TYPE-Cコネクタには高速通信専用の信号線がありますが、USB3.2のみのサポートの他、DisplayPortなどに切替えて使う代替モード(Alternate mode)への対応、そしてUSB4への対応例が増えています。

また、VBUSラインを使ったPower Delivery規格によって、これまで考えられなかった機器へ大電力の供給を実現できる様になりました。これによりACアダプタが不要になったり、ACコンセントすらTYPE-Cに置き換わる可能性も秘めています。

次世代のインタフェースと言われるTYPE-Cですが、どの様な機能を持たせるかはパソコンメーカーの設計に依存しています。これによってTYPE-Cポートの性格が全く変わってきますので、まずは理解を深めましょう。

次回はパソコンの仕様表に基づいて、実際のパソコンではどの様に表記されているかを説明します。